逆风塞上 注魂墨中

——民国书家王雪樵

王雪樵(1894~1939),名光荫,以字行;号右军之裔、一苇居士、慕陶馆主、雪山樵夫、寒鸦等,陕西神木县人。1913年就读于北京政法大学,1915年经李根源、裴宜丞推荐,肄业北京法政大学资略从政,曾任陕西省长李根源秘书、北洋政府农商部主事。因与当局政见不合,1923年归隐神木,曾任府谷麻地沟县丞、新编八十六师高志清驻南京国防部代表、扎萨克抗日政府秘书科长。一九三九病逝内蒙沙王府。有《王雪樵墨迹选》行世。

王雪樵先天才分充沛,幼而好学,少有书名,12岁为神木凯歌楼以榜书题匾,被誉为“神童”。 1913年王雪樵负笈北京入法政大学攻读法律,期间临池广涉汉魏六朝,搜求碑帖于书肆坊间,每得一册爱不释手,心悟手摹不曾间断。其时神木人裴宜丞为北洋政府国会在京议员,地位显赫,常到榆林会馆邀请同乡小聚,着意提携家乡后进,王雪樵因之能够经常出入裴宅,得以结识林琴南、袁伯玉等名流同好,眼界大开。1917年,裴宜丞将王雪樵推荐给陕西省省长李根源,王任陕西省省政府秘书。王雪樵在西安出入书肆碑林,收集历代法书拓本近千册;广交同好,据传其与于右任熟识即在此时。1922年,李根源到北京任农商部总长,王雪樵被聘为农商部主事。不久,曹锟贿选,裴宜丞、李根源政见不合,王雪樵倦于官场,萌生退意,遂于次年归隐神木。

1923年,29岁的王雪樵回到神木后出任神木大学堂堂长(小学校长),开设数学、史地、格致(自然)、体操等课程,进行新式教育。经过资产阶级法律教育、“五四”运动新思想、新潮流洗礼的王雪樵,和旅外回乡学生史仙洲、张耀廷、郭莪村等人一起竭力宣传新思想、新文化,“打倒孔家店”,不时有惊世骇俗之举。一部分守旧势力攻击新学,接二连三的有人在学堂门口叫骂。王雪樵虽风流儒雅,但性情刚烈,亲书虎头牌一面,上写“学校重地,勿得擅入。倘有故违,送县惩辑”十六字,挂在学堂门口,并悬墨杖一根以备惩戒。在大学堂里,守旧派安排了两处私塾,一老学究用私塾学生的读经声和新学堂对抗,王雪樵立即叫这位学究滚出去,老学究不服,告状不中,急得吹胡子瞪眼、和一帮守旧派大骂雪樵是“离经叛道”的“疯子”、“神经病”。 但新派学生却支持王雪樵,最终将私塾挤出学堂大门。在教学中王雪樵增设了写字课,传授书法知识和技能,组织书法活动。在王雪樵周围,出现了一批得益于王雪樵的同龄后辈,如学生李二黑、贾绍丞、武新斋、乔国干、陈换章等,后来都具有相当的书法水平。王雪樵聘请新学老师授课,带领学生郊游,组织学生剪辫子。富家出身的学生张某动手剪了学生姜三的辫子,姜三之母大怒,手挥月经裤衩追打张某,一时酿成轩然大波,舆论哗然。其时神木妇女仍不放足,王雪樵对这一礼教陋俗深恶痛绝,和张毅等人成立“天足会”,自任会长,鼓吹妇女放足。一些人雇用流氓在王家门口高喊王雪樵父亲的名字破口大骂,将小脚女人的臭鞋扔进王家院内、将裹脚布一绺一串地挂在王家大门的门环上。王雪樵针锋相对,在大街上设台讲演,,雇用“宋大脚”等解放派妇女为查足委员,坐轿巡街以示气派,带领“天足会”成员手拿铁丝钩,挨户登门劝说放足,有执意不听者,即以铁钩将其“三寸金莲”鞋帮钩烂撤开,使其不能再穿,迫其放足。在边远闭塞的神木,王雪樵这些猛烈反封建的举措无异于洪水猛兽,遭到守旧派和许多群众的讥讽谩骂,王雪樵遂被称为“王疯子”,疯名遍及乡里。但十余年后抗日战争爆发,日机三十五架滥炸神木,许多当年为放足哭哭啼啼的妇女此时奔跑十分便捷,得益于当年放足的妇女风趣地说:“要不是王先生当年放足,我们只有等着挨炸。”

王雪樵于书法成痴,每日清晨起床,不事盥洗即立于案前,杜绝一切干扰,专心致志,临习数百字而后他事,数十年如一日雷打不动。其家人因长期磨墨而叫苦不迭,尔后学生、亲友为之濡砚亦无不嗟叹劳累。王雪樵常对弟子言:“天分聪明者,也需垛两三房纸练字。”王雪樵每确定一帖,必临习数月,心悟玄微,苦练不辍。有一次王雪樵为山西忻县一富户写完寿幛谢绝润金,富户过意不去,用四头骡子驮纸八垛专程由山西至神木相赠,王雪樵全部用来临帖练字,仅此一项书纸数万张。以笔为犁如牛之耕田,书法之于王雪樵,这种在功利之外的躬身力行,不但是为了精神的自由与心灵的安妥,而且更是为了“生命的自足存在”。

1925年陕北镇守使井岳秀过寿,派一副官携重金到神木请王雪樵写寿幛,其时王雪樵正在关帝庙避暑乘凉,来人手端银元依势作大,雪樵断然回绝:“字不卖钱,恕不从命。”“请复命井大人,是手为父母所生,先师所工,非井镇守使使然,送客!”来人倨官傲慢,竟出胁迫之语,王雪樵猛地一巴掌扇过去,二百块银元在山坡上乱滚。隔数日驻神木八十六师副师长高志清准备送井岳秀寿幛,托人传信请王雪樵书写。王雪樵闻信,大清早跑到族兄王应中家说:“老兄,我这几天要躲鬼,在你家住一段,我有上好纸墨,正好给你写几条。”王雪樵禀性孤峻,不以笔墨侍奉权贵,其诗曰:“不如高卧且加餐”;但乡亲父老有所求,却无不应允甚或倒贴纸墨,且数量巨大,其诗曰:“暂借老妪复瓦盆”。正因为如此,王雪樵的书作虽历经战乱、文革毁弃,至今仍有数百幅在榆林民间流传。

1926年春,刘振华在吴佩孚、张作霖的支持下,纠集10万人进攻西安、围城8个月之久,国民军将领杨虎城、李虎臣率全城军民坚守,时称“二虎守长安”。后冯玉祥将军率军入陕,西安之围被解。为庆祝西安解围,陕西各界举行游艺大会。应于右任之邀,王雪樵从神木骑毛驴冒着连绵秋雨,在泥泞的黄土路上跋涉千余里、历时一月有余方抵西安。王雪樵受命为大会书写榜书大字“游艺大会”为会额,受到了冯玉祥、于右任及二百同道名流的赞誉,一时书名大振。此次西安之行,王雪樵终生引以为自豪。

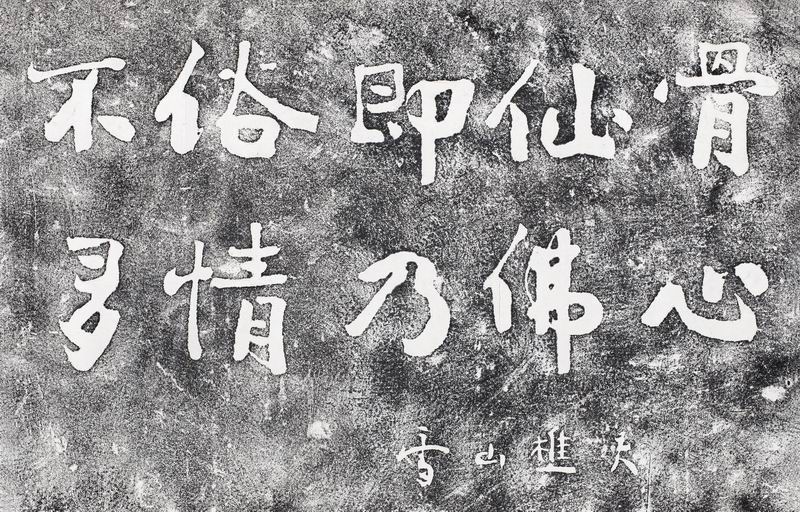

二十年代后期,王雪樵曾任神木看守所所长。当时有个外号“盖神木”(即神木第一美女)的妇女,姿容甚艳,已为人妇,因不从恶少玩弄,被诬杀人入狱。王雪樵嫉恶如仇,好抱打不平,又是学法律出身,不避俗见,常与“盖神木”交谈,“盖神木”消除恐惧和敌意之后,将原委诉说与王雪樵。当王雪樵认为胜诉在握时,慨然为其代书上诉,终使“盖神木”获释。但这一行为深为权贵势力所不容,一怒之下,王雪樵辞去所长之职,受八十六师副师长高志清之聘,任驻国防部代表居南京三年。后因其母去世,于1930年王雪樵再次回到神木,又因患病,隐居古佛洞、关帝庙等处,静心专研诗文书法。1932年,古佛洞庙修竣,应高志清之请,王雪樵作《重修古佛洞碑记》,并为此碑篆额、书丹。记乃骈散结合,错落有致,文采斐然;书为隶体,浑厚劲健,深得汉人神髓。此一时期,王雪樵留下了大量的书作、手稿。

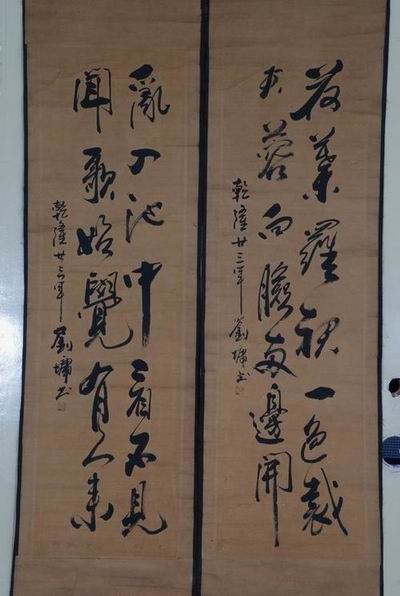

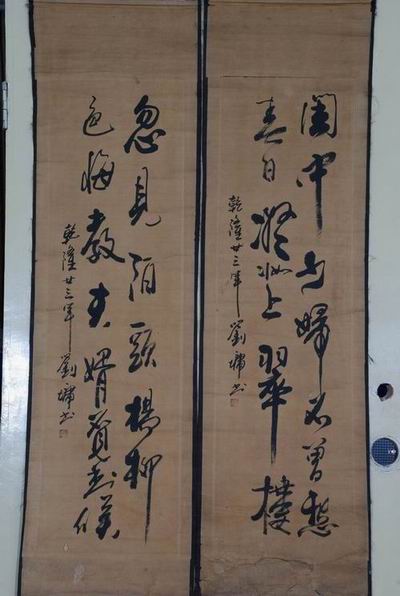

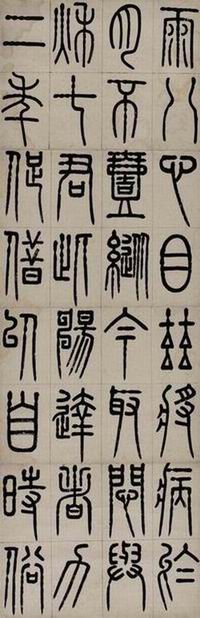

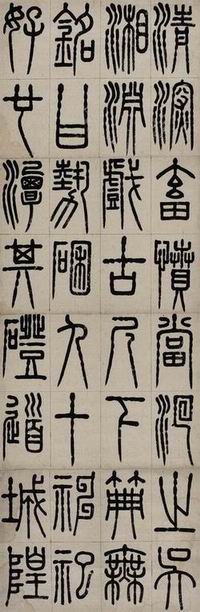

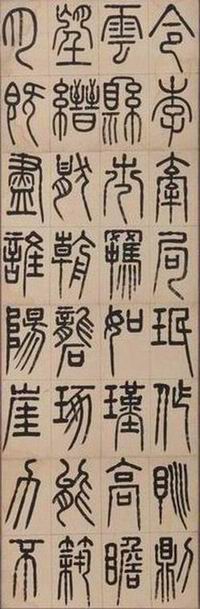

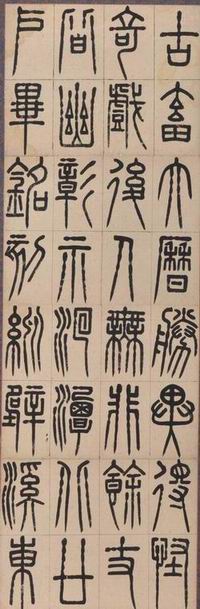

王雪樵遍游北京、太原、南京、西安、杭州、五台等名城古刹,搜奇仿古,抚碑读帖,眼界开阔;国学底蕴丰厚,诗文俱佳;精研书之五体,锲而不舍,砥砺不已。大起大落的经历、深厚的学养、再加上扎实的功力,王雪樵夯实了其书法艺术之塔宽厚的地基。1931年,王雪樵的砚台被磨得实在不能支持了,就给砚台包了一个铁壳,刻铭砚盖:“砚系袁君伯玉所赠。余浸淫秦汉魏六朝碑碣,垂廿年矣,此石有劳焉。”巨量的艺术实践,使王雪樵的书法产生了质的飞跃,臻至“达其性情,形其哀乐”之境。其于篆由汉到秦再到先秦石鼓文,力追前贤。于隶遍临汉碑,若《史晨碑》《乙瑛碑》《曹全碑》《礼器碑》《衡方碑》《张迁碑》《华山碑》《石门颂》等等,尤用力于《礼器碑》、《乙瑛碑》、《石门颂》,深得汉隶笔势气韵,所作面目古朴厚重、笔致苍劲,风骨宛然。《陕西省志·名人小辞典》中称其:“近代书法家,其作隶书松姿柏态,遒劲古苍。”钟明善评王雪樵隶书曰:“特别是《重修古佛洞碑记》,诉诸金石之后,倘置之《华山》、《史晨》之间亦毫无逊色。”王雪樵浸淫六朝,遍临北碑,于《张猛龙》《张黑女》《石门铭》《泰山经石峪金刚经》等用功尤勤,其正书点画方峻、骨力洞达,奇正相生、浑厚雄强,如所书长卷《岳阳楼记》、《正气歌》,字大如拳,施以界格,皆煌煌巨制也。五体之中,王雪樵以行书为最。其行楷用笔以方为主,铺毫而行,沉着稳健;点画刚柔相济,遒劲振迅,凝练厚实;结体宽绰,抑左扬右,稳中见险;墨足力饱,气势开张,形成了雄强粗犷、朴拙浑厚的风貌。尤其大字五言联,曰大、曰拙、曰重,犹如黄塬山峁般质朴浑实,又如塞上砍头柳般古拙丰茂,意境更显生犷苍茫。行草以“二王”为根基,参以魏碑,笔力矫健奇崛,刚中有柔;结体或方或圆,收放自如;用笔轻重交替,节奏铿锵,气脉贯通,有至性至情之鼓荡,律动的点线充满激情、冲动不息,书卷气外溢。王雪樵入古不泥古,以自己性情出之,书风个性鲜明,不同于古贤亦迥异于时流,卓然自成一家。李成海云:“王雪樵先生乃陕西民国时期立足于陕北之书法大家,因地域所限,少数作品流向全国。其书以北碑为宗,榜书厚重古朴,拙中寓巧,耐人寻味。行草书宗法二王,参以魏碑笔意,流畅中不失生涩,神采飞扬,为民国书家中之佼佼者。”钟明善谓王雪樵:“他以隶法、方笔入行草,以草法入隶、楷,形成了源于古人,异于古人的独特的书法艺术风格。拙朴、雄健、丰厚、生犷、含蓄、直率,力感特盛。” “(其行书)直可与董其昌、王梦楼、刘石庵、张船山诸大家作品相伯仲。”

1936年秋,王雪樵赴北平参加“北平笔会”,经轮番竞选,反复鉴评,其书法作品被评为北方第六,书名于塞北竞相传颂。王雪樵北平归来,途经包头,受到了河套神木同乡的盛情款待,包头广亨西商号经理董五三为王雪樵资助大洋二百以示仰慕。在包头,王雪樵为乡友刘凤芝书张船山《芦沟》诗一首:

芦沟南望尽尘埃,木脱霜寒大漠开。

天海诗情驴背得,关山秋色雨中来。

茫茫阅世无成事,碌碌因人是废才。

往日英雄呼不起,放歌空吊古今台。

借古人酒杯浇心中块垒,羽翼蹀躞、志不得伸的惆怅情绪盘旋于楮墨间。在包头的青冢河畔,王雪樵留下了不少墨迹。

抗日战争爆发后,神木民众修复张公庙、修建浩然亭,褒扬明代神木张家将一门五代为国守边事迹,为抗御外敌以鼓民族正气。王雪樵为浩然亭撰一联:“浩充天地形影外,然爱风云变化中。”挥笔书之,被镌刻在亭柱之上。“双十二”事变后,抗日民族统一战线形成,1937年春王雪樵应内蒙扎萨克旗沙王和其子鄂贝子之邀赴内蒙,行前,应侄子王既佑之索,赋张船山七绝二首:

夜雨泠泠画武连,王朗泼墨便天然。

从今留幅鹅经卷,竟作吾家故事传。

不妨衣食老风尘,诗酒清寒骨肉真。

留得千年遗像在,儿孙须仿画中人。

此时,王雪樵因为地方除恶送一劣绅进入监,却遭受地方恶势力迫害,故诗意凄清似有诀绝之意,亦可见他对自己书作及处世作为于内心之自信。至内蒙,王雪樵任扎萨克政府秘书科长兼警备司令鄂贝王子的参谋,成为扎萨克政府的智囊人物。扎萨克政府在百灵庙战役后,协助博作义、何柱国保护成吉思汗灵柩迁往西北,日本欲将蒙汉分而治之的阴谋遂告破产。1939年,壮志未酬的王雪樵逝于扎萨克旗(现伊旗新街镇),年仅46岁。

王雪樵穷困一生,死时仅一袭破皮袍裹身,然而却为后世留下近万件书作、十万余页手稿。1938年,王雪樵书屋遭日机炸毁,部分墨迹焚毁、失散,其家迁往神木城郊贺家坡。1942年,神木县长侯石年偕教育科长杨和春、民政科长张伯英两次前往贺家坡观赏王雪樵遗墨。侯石年对王雪樵遗孀说:“你们留下没用,这些字、帖不能当饭,你母子要生活啊……”遂用四亩半水地置换,在王雪樵遗作中拣去精品两箱及精拓碑帖数十册。日后天雨霉沤,亲朋牵羊,散失竟尽。1948 年,王雪樵之子武绍文从河套回贺家坡,见许多村人用其父手稿糊窗户,经查询,据说已糊数年,仍有备存。“文化大革命”中,王雪樵墨迹被当作四旧破除,悬挂在凯歌楼上的匾额亦未能幸免。王雪樵的侄子王老十惊恐不迭,将已有和代族兄保存的王雪樵墨迹上百件烧成了一大堆灰。接着王雪樵的家族、亲友及存有王雪樵墨迹者,纷纷“自我革命”,付之一炬。尽管如此,由于王雪樵喜交下层群众,馈赠频繁,书写量巨大,近年武绍文已觅集其父墨迹百余件,但民间散存仍然为数不少。昔年湖南人侯石年收藏尽为王雪樵书法精品,不知沧海桑田,仍在世间否?

王雪樵在书法初步形成个人风格之时,因患伤寒被误诊,撒手人寰。天生斯人未尽才,能不叹乎?王雪樵的一生犹如彗星划过夜空,虽然短暂,却耀眼夺目。赵熊云:“民国时期,陕西的书画艺术活动是陕西近代文化史上的一块亮色。当诸多书画大家依托西京金石书画学会,活跃于西安及关中地区时,王雪樵先生独秀于陕北及塞上,其书法风格与关中一脉相承,俱呈宽博敦厚的北派韵致。”艺术的力量,说到底就是人的力量。在土窑破屋中,王雪樵以心血为汁液调合汉魏于鼎鼐、融汇碑帖于一炉,胸中道义、腹内诗书化作笔底波澜,呈现出一种恢宏壮美的生命境界。他为世人留下的墨迹,无疑是书法艺术之库的瑰宝。由于王雪樵身处边塞,逝于内蒙,加之时空隔蔽,书名于今不彰。以王雪樵为例,凡为艺术痴狂且有所建树者,虽斗转星移、世事更迭,但经风刮浪淘、浮华随历史烟云散尽而真金显现,其书名大抵是不会被泯没的。

参考文献:

《榆林人物志》常银山 常龙主编 陕西人民出版社 2007年6月版

《神木县志》神木县志编纂委员会 经济日报出版社 1990年12月版

《汉魏风骨笔底参——读王雪樵先生遗墨》 钟明善撰 见《王雪樵墨迹选》序言部分

《边塞奇才 墨林大家——王雪樵墨迹选读后》桑勤志撰 《美术之友》1989年第6期

《苍老古拙今尚存—评王雪樵先生的书法成就》延增成撰 见《王雪樵墨迹选》 陕西人民美术出版社1989年版

《书法家王雪樵》 武绍文撰 见《神木文史资料》第 9 辑

《书法家王雪樵先生墓碑序》 扬和春撰 (打印件)

(本文先后刊发于《书法导报》、《收藏界》、《陕西书法》、《三秦文史》、《各界》、《艺术品鉴》)

附:部分雪樵书法作品

作者:汪运渠 转贴自:本站原创 点击数:3135 更新时间:2016-07-31 文章录入:admin |